김구용 시인과의 가상 인터뷰

-내 웬수를 갚아주오/인터뷰어 : 박재화

본문

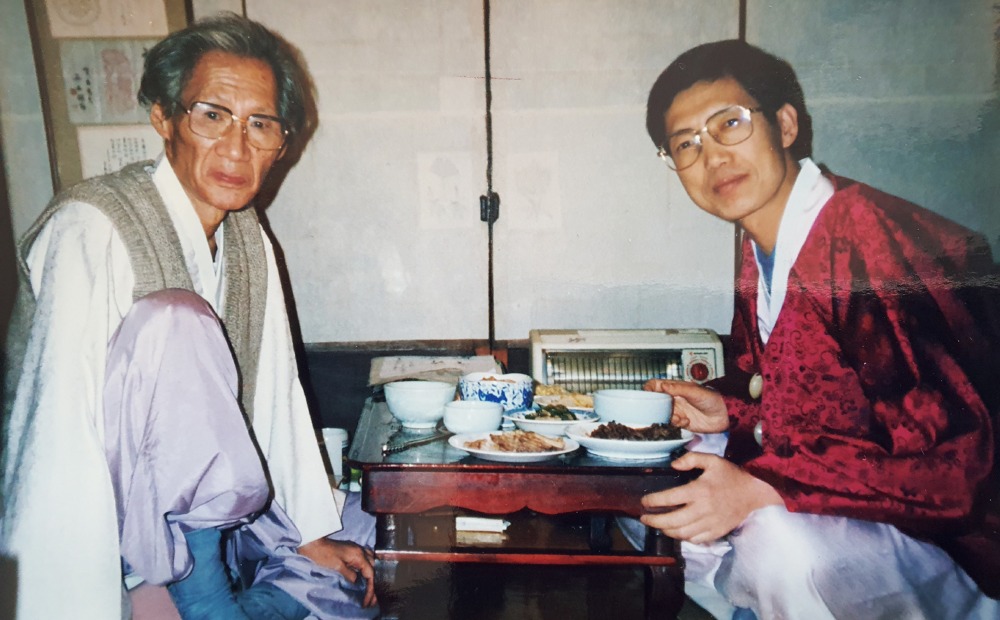

김구용 선생님댁에서

김구용 선생님댁에서김구용金丘庸 시인은 1922년 경북 상주군 모동면 수봉리에서 출생했으며 본명은 영탁永卓이다. 해방 직전까지 동학사 등에서 유불선 삼가의 경전과 태서의 고전 등을 섭렵했다. 해방 직후 상경하여 성균관대학에 적을 두고 1949년 잡지 《신천지》에 『산중야』 , 『백탑송』 등의 시를 발표함으로써 문학활동을 시작했다. 발레리의 『바리에테』의 한 번역문을 읽는 느낌을 주는 김구용의 시에서 현대인의 자의식의 도저到底를 구명究明하려는 강인한 노력을 엿볼 수 있거니와 이러한 강인성이 아슬아슬한 선에서 시를 지탱해 주고 있는 것 같다는 평을 받았다.

월탄 선생 추석 성묘/비문을 구용 선생께서 쓰셨다

월탄 선생 추석 성묘/비문을 구용 선생께서 쓰셨다

박재화 : 선생님 가신 지가 벌써 스물세 해나 되네요. 그곳에서 그토록 그리워하셨던 부모님, 형님들, ‘싸마’(주: 김구용 시인은 유모를 평소 그렇게 불렀음)랑 반갑게 만나 잘 지내실 줄 믿습니다. 이 대담은 선생님의 문학보다는 예술원 회원도 마다하신 개결한 정신과 인간적 면모에 초점을 맞춰 진행하고 싶습니다. 그래도 괜찮겠지요? 먼저, 선생님은 아끼는 후배나 제자들의 손을 꼭 잡고 ‘내 웬수를 갚아달라’ 말씀하시던 걸로 유명한데요. 한데, 어찌 그리 악력이 세신지요?(웃음)

김구용 : 그래요? 그렇게까진 생각지 않았는데…… 하긴 1972년 제가 큰 수술을 받고 난 다음날인가 회진 오신 집도의 손을 붙잡고 감사하다며 인사했을 때 그분이 ‘수술 받은 환자의 손힘이 왜 이리 세냐?’고 깜짝 놀란 적은 있습니다. 영아들의 손아귀 힘이 엄청 세듯이 제가 뭔가에 집착하는 성향이 있었던 모양이지요?(웃음) 암튼 시를 발표할 때마다 무언가 2% 부족한 것 같이 느껴졌고, 그 불만을 쉽사리 해소하지 못하는 데서 오는 반성 차원에서 다른 분에게 절실하게 당부하는, 일종의 보상작용補償作用이 아니었나 모르겠습니다.

박재화 : 선생님은 경북 상주 출생이시지만 일찍부터 금강산에서 자라셨다면서요?

김구용 : 예. 원래 고향은 경남인데 아버님께서 여기저기 옮겨 사셨기에……. 저는 1922년 2월 상주 수봉리 백화산白華山 자락 옥동서원(황희 정승을 모신 서원) 곁에서 태어났습니다만, 몸이 약해 세 살 때부터 금강산의 절에서 자랐습니다. 그러나 아주 절에 의탁한 건 아니고, 유모의 보살핌 아래 그저 부처님의 가피加被를 바랐던 거지요. 대구, 서울, 수원의 보통학교를 옮겨 다니면서도 건강을 추스르기 위하여 중간 중간 금강산에서 보냈습니다. 마하연 뒤 병풍처럼 두른 중향성衆香城을 아침저녁 바라보던 그 시절이 잊히질 않는군요.

박재화 : 그럼 문학공부는 계룡산에서 본격적으로 하신 건가요?

김구용 : 아버님께서 부유하신 편인데다 자식들을 전폭적으로 뒷받침해 주신 덕에 소년 시절부터 마음껏 책을 사서 읽고, 자유롭게 사색하며 자랐어요. 몸이 허약해서 요양도 해야 했고, 또한 일제의 징용을 피하기 위해서라도 한 스무 해 계룡산에 숨어서 독서와 습작을 계속했습니다. 물론 6·25전란 중에는 부산에 머물기도 했습니다만, 부모님이 공주 봉황산 기슭에 묻혀 계신 까닭에 계룡산을 떠날 수가 없었습니다. 동학사 일대는 선비의 서재처럼 깊숙하고도 아늑한 맛이 있어 더욱 좋았지요.

박재화 : 선생님의 첫 작품이……?

김구용 : 열일곱 살 무렵부터 장편 서사시 『백화白花와 그 선생』을 한 3년여 썼고, 「문학청년의 일기」라는 것도 썼습니다만……, 스스로도 마땅치 않아 동학사의 벽장 속에 처박아 넣고 잠궜더랬습니다. 광복 전 《조광朝光》지에 독자 투고로 시조가 실린 적 있으니, 남이 볼 땐 그 것이 제 첫 작품이 될 지도 모르겠네요.

박재화 : 선생님은 근엄하고 진지하신 데다 스님 같은 인상이셔서 속인들이 항용 겪는 해프닝이나 우스개 같은 건 없으셨지요?

김구용 : 아이쿠, 그건 오해올시다. 제가 깡마른데다 어눌해서 그러시는 모양인데, 실제론 별 우스운 일도 많았지요. 뭣보다도, 스님들에게 불경을 가르친 게 참 어색하고, 우습다 하겠습니다. 절에서 오래 공밥 얻어먹기 미안하여 노장스님 뜻을 따르다 보니 그리 된 것이긴 하지만, 보잘것없는 민간의 청년이 절의 스님들께 불경을 가르친다는 게 말이나 됩니까? 그리고 후배나 제자들을 여럿 중매했는데 거의 성사되지 않은 걸 보면 이상하긴 합니다.(웃음) 시를 쓰면서 소설가(김동리)를 통해 등단한 것도 그렇고……. 부산 피난 시절엔 어렵사리 군경원호처 기자로 일했는데, 노총각이면서도 처자가 있어야 월급을 더 받는다고 해서 주위의 권유대로 ‘결혼했고 자식도 둘’이라 거짓말한 적이 있습니다. 두고두고 찜찜했지요. 한때는 여성이 남성을 사랑하는 게 이해되지 않았습니다. 남자라는 게 괜찮은 구석이 하나도 없는 사납고 모자란 존재잖아요?! (웃음) 나중 일입니다만, 교수로 봉직하는 동안 신통하게도 학기 중엔 앓지 않다가 방학 때면 앓곤 하여 스스로도 이상하게 여겼습니다.

박재화 : 김구 선생님을 존경하시어, 직접 찾아 뵈었다면서요?

김구용 : 예. 1946년 봄 선생께서 공주에 오셨을 때지요. 종일 기다려 저녁에서야 그분과 이시영 선생의 시국강연을 들을 수 있었습니다. 그날밤 선생께서 묵으시는 동명여관으로 갔지요. 수행경찰관에게 편지 전달을 부탁하고 답장을 받아야 한다며 막무가내로 기다렸습니다. 편지란 게 실은 ‘선생님을 존경합니다. 붓글씨 한 폭 써주시면 보배로 삼겠습니다. 먹물, 붓, 종이도 준비해 왔습니다’란 거였어요. 다행히 허락이 떨어져서 방에 들어갔더니 중앙에 이시영 선생이 단정히 앉아 계시고, 대각선 방향에 백범 선생이 앉아 계셨습니다. 제가 절을 올리자 백범 선생이 맞절을 해오셔서 깜짝 놀랐습니다. 선생은 저에 관해 자상히 물으시곤 제가 불교를 믿는다 하니, 임정 시절 중국인 친구의 삼매三昧 체험담도 들려주셨어요. 제가 먹물과 종이를 꺼내려 하자, 당신께선 글씨를 써서 여관에 맡겨 놓을 테니 나중 찾아가라 하시곤 다른 얘기를 계속하십디다. 다음날 여관으로 가니, 선생께서 금강반야바라밀경오가해 첫머리인 함허 선사의 서설 한 구절을 써 놓으셨더라고요. 제가 제일 좋아하는 불경이라서 뛸 듯이 기뻤고, 감읍하며 받아왔습니다.

박재화 : 선생님께선 ‘정약용의 저서와 김정희의 예술이 없었다면 이 강산이 참으로 적막했을 것’이라 하셨는데요?

김구용 : 암요. 누구라도 그렇게 생각지 않겠습니까? 다 아시는 바와 같이, 다산 선생은 오랜 유배의 고통 속에서도 전혀 굴하지 않고 방대한 저작을 남기셨는데, 이로써 조선의 학문과 정책이 완성되었다고 할 수 있겠지요. 그런데 한 가지 짚어야 할 것은, 우리가 과연 그분의 위대성을 일찍 알아보고 그 학문을 제대로 연구하고 있느냐 하는 점입니다. 다산 선생의 비석은 광복후 미국사람이 세웠고, 추사 선생의 비석은 왜정때 일본사람이 세웠으니, 말 다했지요.

박재화 : 완당 김정희 선생에 관해서 좀 더 말씀해주십시오.

김구용 : 한마디로 완당은 선禪을 문학과 글씨로 작품화하신 분이라 하겠습니다. 우리는 추사의 저술이나 방대한 서예작품을 제대로 파악 못한 채, 일부는 외국에 팔려 가거나 이리저리 유실되고, 심지어 가짜도 나도니 한심하기 짝이 없습니다. 추사에 이르러 우리나라의 글씨는 완전히 새로운, 그리고 진실로 서예다운 서예로 자리잡았다 할 것입니다. 그리고 완당의 진면목을 이해하려면 그분의 수많은 별호들--노가老迦, 시불詩佛, 노연老蓮, 병거사病居士, 천축고선생天竺古先生, 육식두타肉食頭陀, 만화曼華, 나무삼보南無三寶 등등을 훑어보는 것이 첩경일 수 있다고 생각합니다. 한 가지 덧붙인다면, 제가 직접 완당의 진상眞像을 뵌 적 있는데, 관골 언저리에 마마를 앓으신 자국이 엿보이더라고요.

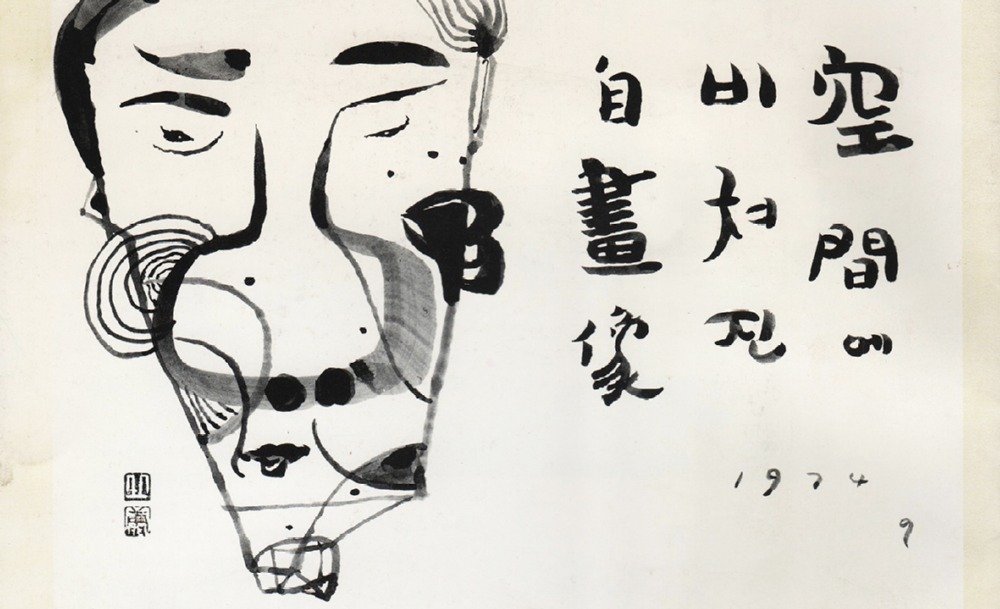

구용 선생의 52세 때 그린 자화상과 글씨

구용 선생의 52세 때 그린 자화상과 글씨

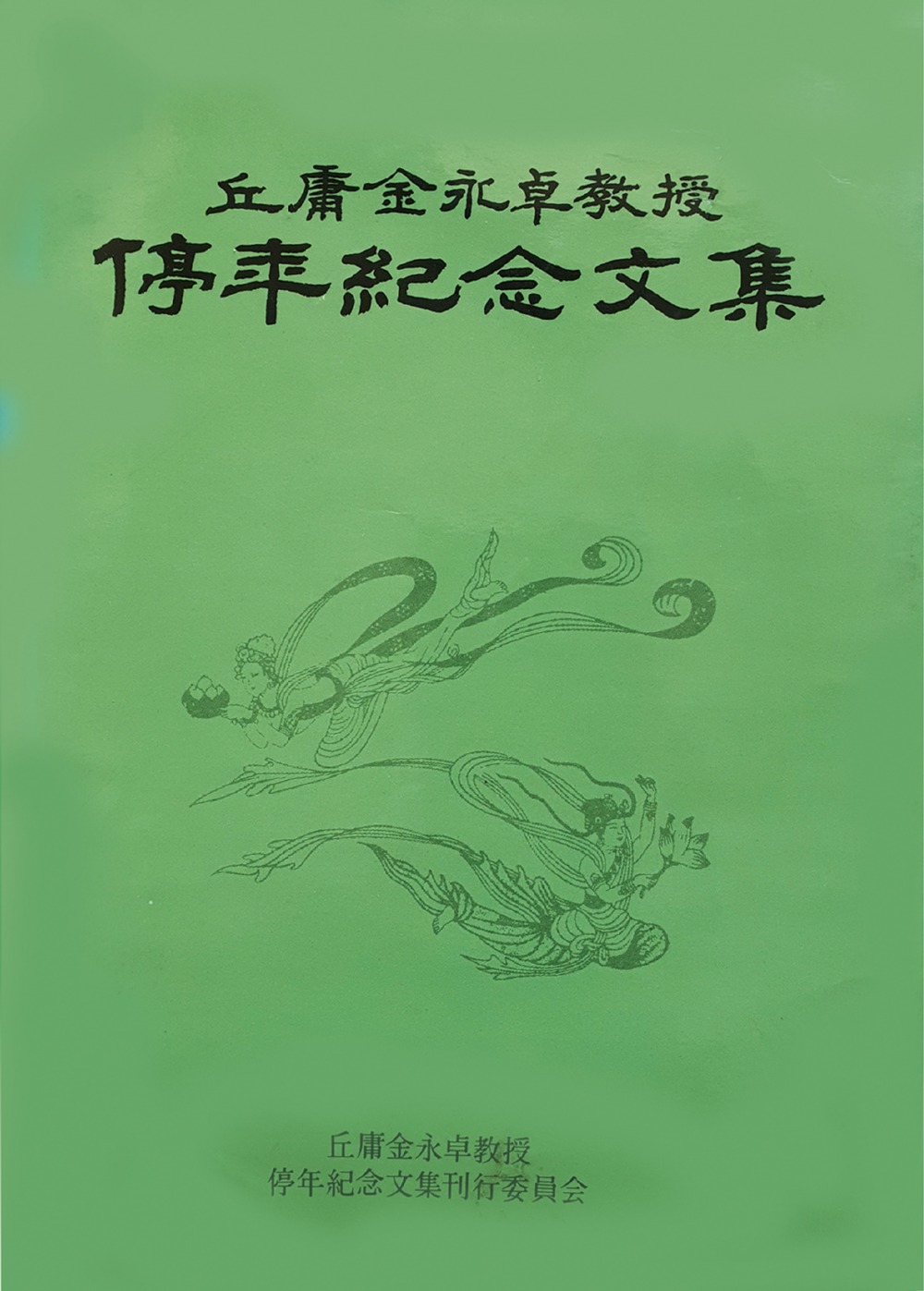

박재화 : ‘구용 김영탁丘庸 金永卓’ 하면 시 외에 불경과 고문古文과 서도書道를 떠올리기 마련인데, 이번엔 그 우뚝한 붓글씨에 대해서도 듣고 싶습니다.

김구용 : 여러분들이 좋아해 주시는 것뿐이지 내세울 만한 글씨는 아닙니다. 어쨌거나 붓글씨는 특히 심화心畫여서, 쓰는 사람의 마음씨와 정성이 그 글씨에 나타나게 돼 있습니다. 후배들에게 부탁하고 싶은 것은 모쪼록 국문 붓글씨를 고도로 예술화시켜 달라는 것입니다. 한글 글씨는 한문 글자보다 현대 조형예술과 통하는 점이 많습니다. 한글은 선, 원, 굴곡과 속력이 있어서 얼마든지 심상心像 구성이 가능하면서도 우리 고유의 전통미를 발휘할 수 있지요.

박재화 : 선생님의 붓글씨는 ‘구용체丘庸體’라 불릴 만큼 독특하고 예술미가 뛰어난데, 어디서 누구로부터 배우신 건가요?

김구용 : 하이구, 그런 말씀 마십시오. 구용체는 무슨……. 그리고 어떤 스승으로부터 정식으로 배운 바도 없습니다. 다만 어릴 적 금강산에서 지낼 때 그곳 스님들의 귀여움을 받으며 자라는 동안, 스님들을 따라다니다 보니 자연스레 배우게 된 거지요. 그분들은 솥 밑바닥 검정을 물에 풀어서 깡통에 담아 다니며, 칡을 짓찧어서 만든 대필大筆에 적셔서는 커다란 반석에 글씨를 맘껏 써대셨습니다. 그러는 것을 석필石筆이라 했는데, 석필로 글씨를 익혀야만 득력得力한다고 하셨지요. 그분들 흉내를 내며 자라다가, 절에는 유명 서예가들의 탁월한 글씨(현판, 고첩 등)가 많으니 자연히 친숙해지면서 안목이 좀 늘었다고 할까요. 특히 추사의 글씨는 여기저기서 자주 뵐 수 있었고, 볼 때마다 감흥이 일며 절로 탄복하지 않을 수 없었습니다. 서당개 삼년에 풍월 읊게 된 셈이지요.

박재화 : 선생님께서 그동안 보아오신 선현들의 붓글씨에 대한 인상도 여쭙고 싶습니다.

김구용 : 김생金生, 안평대군安平大君, 양봉래楊蓬萊, 한석봉韓石峯, 허미수許眉叟, 이창암李蒼巖, 김완당金阮堂, 조눌인曹訥人의 글씨는 각기 다른 창조입니다. 제각기 개성이 뚜렷해서 서로가 극치를 보여주지요. 이를테면 김생의 백월비白月碑는 고건高健한 깃발이 철벽鐵壁에서 나부끼고, 안평대군의 몽유도원기는 인간세상이 아닌 천산 선궁仙宮의 글씨인 듯합니다. 양봉래가 쓴 ‘봉래풍악 원화동천蓬萊楓嶽 元化洞天’은 누가 퉁수소리를 희롱하면서 추는 춤이고, 한석봉의 해서楷書는 신라 곡옥曲玉처럼 건전하고 아담한 우리 고유미의 일면을 보여줍니다. 허미수의 전서篆書는 오래된 등나무 줄기들이 둥근 달에 뒤엉키어 생동하고요, 조눌인은 대단히 도저到底합니다. 이창암 글씨인 동학사 목각 현판은 초중량급이고, 완당은 격외선格外禪처럼 변화무궁해서 한 마디로 말할 수가 없습니다. 소위 글씨를 잘 쓴다는 달필, 능필能筆, 숙필熟筆은 얼마든지 있어요. 그렇지만 독특한 개성이 극치를 이룬 명필이라야 귀중한 것입니다.

박재화 : 아, 그렇습니까? 만일 완당에 관하여, 다른 비판적 의견을 보탠다면 어떤 것이 있을까요? 평소 선현 대가라 하여 맹종하지 말고 달리 보는 훈련도 필요하다고 가르치셨기에, 굳이 올리는 말씀입니다(웃음).

김구용 : 아이쿠, 제가 감히 어찌? 자꾸 그리 물으시니, 굳이 언급한다면, 한때 다음과 같은 의문을 지녔던 적은 있습니다. 즉 완당의 가필加筆은 서도사書道史에 없던 새로운 예술이고, 동서양의 예술교류를 앞당긴 면이 있는데, 그런 완당이 성달생成達生을 추키면서 ‘석봉石峯으로는 따를 수 없다. 석봉은 송설체松雪體에서 벗어나지 못했다’ 하신 게 이해되지 않긴 합니다. 석봉이 어떤 영향을 받았건 간에 그 글씨는 동국화東國化한 고유의 아름다움을 지니고 있기 때문입니다. 또한 ‘이원교李圓嶠가 평생 익힌 것은 왕희지의 위본僞本인 유교경遺敎經 따위였다. 실은 당나라때 경생經生들이 쓴 것이다. 진체晉體가 어찌 그 모양이겠느냐?’ 하신 것도 납득하기 어렵다 할까요. 이원교는 수백 년 내려온 송설체의 타성에서 벗어나려고 고심 노력한 분이니 말입니다. 그리고 완당은 창암 이삼만에 대해서는 전혀 언급하지 않았는데, 창암은 김생처럼 평생 공들여 중후고기重厚古奇한 큰 글씨와 약동하는 초서草書와 격조 높은 해서로써 일가를 이룬 분입니다. 완당이 아류인 권돈인權敦仁, 소치小癡, 우봉又峯, 석파石坡, 노천老泉 등에 대해서는 수차 언급하면서도 창암을 묵살한 것은 이해하기 어렵더군요. 뭐, 다 저의 좁은 소견에 지나지 않습니다만…….

박재화 : 선생님께선 방대한 일기를 남기셨는데, 개인사적 고백록의 차원을 넘어 한국의 현대문학과 나아가 전통, 정신의 면면한 이면사로 평가 받습니다. 지적이면서 예민하고, 선비적이면서 자유자재한, 한 궁핍한 시인의 고독과 오뇌가 오롯이 전해온다는 거지요. 그런데 선생님께선 일기도 따로 청서하셨나요?

김구용 : 아, 그게…… (웃음) 특히 부산 피난시절엔 필기도구나 종이도 귀한 시절이지 않습니까? 아무데나 조금씩 메모한 것을 나중 정서하는 거지요. 당시 동리東里 선생을 비롯한 여러분이 제 끼니를 걱정해주시곤 원고료라도 받을 수 있게 참 많은 애를 쓰셨습니다. 시 말고 때로는 잡문을 써야 했는데, 이를 위해서도 자연 일기를 청서하게 됐지요. 한 번은 제 일기장이 없어져서 황당한 적이 있는데, 뭐 사생활에 관해 무슨 비밀이라도 씌어 있어서 그런 건 아닙니다. 저는 남이 읽어서는 안 될 내용은 일기장에 쓰지 않는 편입니다. 남이 들어서는 안 될 말을 한다는 것부터가 실례이기 때문이지요. 제가 공명정대하다는 뜻이 아닙니다. 오히려 반대의 경우가 많지만, 그걸 굳이 숨기려 하지 않는 것뿐이지요. 즉 제 체험을 표현할 뿐 꼭 사실만을 기록하려고 하진 않습니다. 사실이란 그 당자에게만 중대할 따름이지 남이 볼 땐 그다지 중대한 것이 못됩니다. 일기도 글인 이상 그래야 마땅하다고 저는 생각해왔습니다. 아무튼 저의 보잘것없는 일기들을 두툼하게 훌륭한 책으로 엮어서 펴내주신 ‘솔’출판사 대표 임우기시인께 감사드릴 뿐입니다.

박재화 : 불교와 문학에 관해서도 한 말씀 부탁드립니다.

김구용 : 그건 실로 벅찬 주제인데요! 굳이 말씀하시니, 언젠가 제가 어느 절에서 열린 문학강연 때 했던 얘기를 대강 옮겨 보겠습니다.

불교는 문학이 아니다. 하지만 문자를 떠나서 불교를 생각할 수는 없다. 불립문자不立文字란 말이 전해지기는 문자에 의해서였다. 대장경은 어느 종교 경전보다도 방대하다. 인도에서는 부처님이 설하신 원전이 이루어졌다. 중국은 중국 불교인 선종을 수립했다. 노장적인 전통은 선을 중국화하였다. 불교는 큰 영향을 끼쳐 중국 유교의 차원을 높였다. 그럼 우리나라는 어떠했는가.

원효는 혼자서 세계적인 논論, 소疏를 썼다. 의상은 짧은 법성게法性偈로 화엄무진해회華嚴無盡海會를 남김없이 표현했다. 그러므로 법성게는 반야심경과 비교할 만하다. 이처럼 우리나라 옛 불교는 굉장하였다. 봉덕사 신종명神鐘銘과 사詞는 불교문학으로서 뛰어난 빛이다. 향가에서도 불교의 비중은 크다. 삼대목三代目이 전해졌다면 신라 불교문학은 우리가 상상도 못할 만큼 엄청난 것이었으리라. 고려때는 두 번이나 대장경판을 새겼고, 『염송』을 편찬했으니 불교문학이 대단했을 텐데 전하는 고려가요에는 불교문학이랄 것이 없다. 조선조가 수록하지 않았기 때문일까? 균여의 보현십원가普賢十願歌만 보아도 우리말 고려 불교문학이 없지 않았다.

세종대왕께서 한글을 창제하사, 우리 최고 최대의 서사시인 월인천강지곡이 나왔으니 대 불교문학이다. 그러다가 겨우 심청전에서 불교 흔적을 약간 남기고, 황진이와 송도 망석중의 각본이 연출될 정도로 불교는 배척당했다. 엄격한 현실주의는 신앙을 잃고, 준엄한 제도는 꿈을 잃었으며, 지나친 관존민비와 당쟁갈등으로 나라는 쇠퇴하였다. 경허스님의 ‘참선곡’과 일련의 작품이 육당의 신체시보다 앞서 지어졌음이 확실하다면 불교문학일 뿐 아니라 근대시의 선구적 역할을 한 것이다.

잇단 국난으로, 또 세종대왕에 이르러서야 한글이 창제되었기에 고대 우리말 불교문학은 대부분 인멸하였다. 그렇더라도 면면한 전통이 끊어질 리는 없다. 한용운의 『님의 침묵』과 미당의 『동천』은 우리 대표적 시문학인 동시에 불교문학이다. 언제나 우리의 훌륭한 점을 발견, 발전시킬 능력이 있어야겠다.

박재화 : 부산 피난시절의 얘기와 그 밖에 젊은 날을 돌아보시면서 한 말씀 해주시지요.

김구용 : 부산 시절요? 하이고, 그 끔찍했던 날들이라니……. 그렇지만 살아남으려고 다들 몸부림쳤던 날들을 잊어서는 안 되겠지요. 동리 선생 내외분과 박용구 선생 내외분의 사랑을 잊을 수 없고, 이형기 시인 등에게 참 폐도 많이 끼쳤습니다. 당시 저는 굶기를 밥 먹듯 했고, 갈아입을 옷이 없어 세탁이나 목욕도 못했는데, 그 많은 분들의 무조건적이면서 도저한 보살핌과 우정이 없었다면 살아남지 못했을 것입니다. 어쨌거나, 그 엄혹한 시절에도 서로 위하는 마음과 도타운 정이 가없이 흘렀음은 요즘 세대도 본받아야 할 것입니다. 젊은 날을 돌아보면, 일찍이 금강산 입구에서 과수원을 경영했으면 하던 날도 있었지만, 나중엔 그저 하루에 원고 두 장, 독서 30분, 공부 한 시간만이라도 할 수 있는 직업을 가졌으면 하고 간절히 바랐었습니다. 이를테면 책방이나 하려고 했었는데…….(웃음)

박재화 : 얼마 전 선생님께서 사시던 동선동의 아담한 한옥을 찾았으나 도무지 찾을 수가 없었습니다. 일대가 죄다 3, 4층짜리 양옥으로 바뀌었더군요. 가끔 막걸리를 사러 들렀던 구멍가게도 보이질 않았습니다.

김구용 : 그래요? 그 집은 1960년대 중반부터 살며 아이들을 길렀던 정든 집인데……. 그리고 가겟집 주인은 프랑스 유학까지 다녀왔다는데 티가 나지 않을 뿐더러 평소 소탈하면서도 내면이 꽉 찬 분처럼 보였지요. 부부간에 금슬도 좋으면서 그저 평온한 일상을 즐기는 모습이 참 보기 좋았습니다. 그나저나 점占집 등을 볼 겸 그 일대가 일본 젊은이들이 즐겨 찾는 곳으로 바뀌었다니, 기분이 묘하네요. 뭐, 한편으론 개방적이고 활기찬 분위기일 것 같긴 합니다만.

백담사 구용시비 앞

백담사 구용시비 앞박재화 : 화제를 돌려보겠습니다. 후배 시인들이 어떤 시를 쓰기를 바라시나요?

김구용 : 제가 평소 강조하던 바가 ‘예술의 힘은 거짓에 있다’ ‘기적은 예술에 있어서는 상식’ ‘문학 하려면 독해야 한다’는 거였는데, 부디 이 점을 명심하고 창작에 매진하셔서, 인생을 여러모로 겪은 노인이 유심히 읽을 시를 써주셨으면 합니다.

박재화 : 마지막으로, 선생님께서 만드신 행문회杏文會 회원들과 후학들에게도 한 말씀 해주시지요.

김구용 : 뭐, 잘들 알아서 하실 텐데……. 암튼 문인으로서 각자 고독한 가시밭길을 걸을 수밖에 없지만, 그런 가운데 서로 보듬으면서 인정 넘치는 교류를 이어갔으면 합니다. 피난지 부산에서 많은 문인들이 극한절망 절대비참 속에서도 참으로 눈물겹게 뜨거운 우의를 나눴단 것을 기억해주십시오. 언젠가 재화 씨가 우리집에 왔다가 내가 없으니까 역시 헛걸음한 강우식 시인을 태극당 앞에서 만나선 길가에 쪼그리고 앉아 대화하던 장면, 고정욱 작가를 업고 월탄 선생 묘소를 오르내리던 장면, 백담사의 내 시비 제막식을 마치고 귀경하는 차 안에서 홍성란 시인과 장시간 도란도란 얘기하던 장면 등이 떠오르네요. 또 김민정 시인이 가족들과 함께 우리 나들이에 참석하곤 하여 가족적인 분위기를 만들어주던 광경도 잊을 수 없습니다. 다들 그런 태도를 오래 간직해주시면 고맙겠습니다. 참 장종권 시인이 내 이름을 건 문학상 제도를 운영하고 있던데, 고맙기 짝이 없습니다만, 한편 저로선 면구스러운 일입니다. 그저 어려운 여건에서 귀한 일을 하는 만큼 큰 열매를 맺었으면 좋겠습니다.

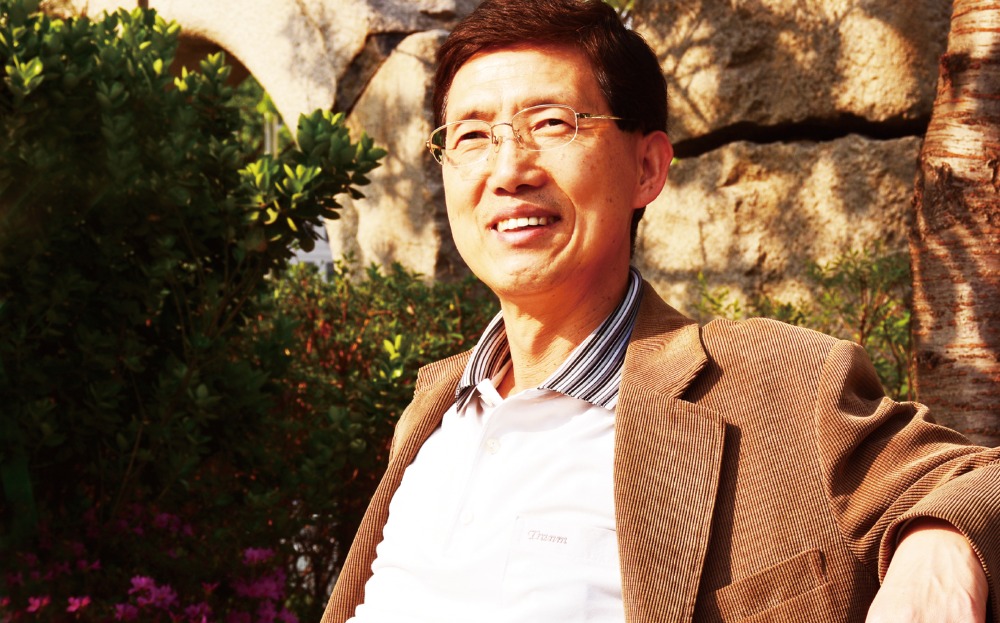

박재화 시인은 1951년 충북에서 출생하여 대전고와 성균관대 경영학과 및 동 대학원을 졸업했다. 1984년 《현대문학》에 「도시의 말」 연작으로 2회 추천 완료했으며, 시집으로 『도시의 말』, 『우리 깊은 세상』, 『전갈의 노래』, 『먼지가 아름답다』 등이 있다. 기독교문학상, 성균문학상, 다산금융상 등을 수상했다. 현 두원공대 교수이다.

구용 선생 댁 골목

구용 선생 댁 골목

Copyright © 한국문화예술신문'통' 기사 무단전재 및 재배포 금지

댓글목록0