세상 가장 멀고 험한, 조선왕조실록朝鮮王朝實錄 이안移安 길

안성덕의 길·6

본문

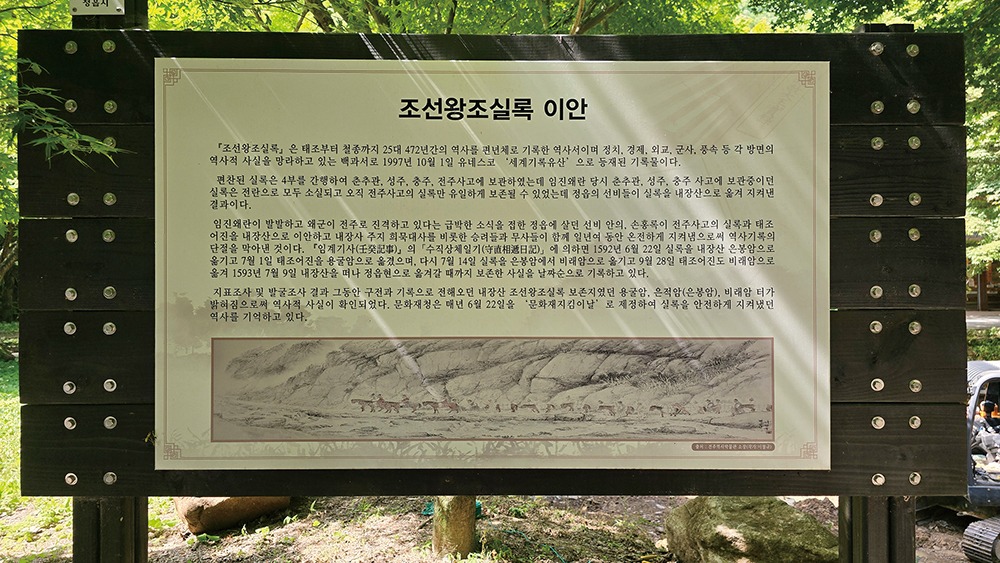

《조선왕조실록》 이안

《조선왕조실록》 이안

『조선왕조실록』은 조선조 역대 임금들의 실록을 통칭한다. 『태조강헌대왕실록』부터 『철종대왕실록』까지 472년간 25대 임금들의 실록 8종이다. 조선시대의 정치·외교·군사·제도·법률·경제·산업·교통·통신·사회·풍습·천문·지리·음양·과학·의약·문학·음악·미술·공예·학문·사상·윤리·도덕·종교 등 각 방면의 역사적 사실을 망라하고 있으며 세계 어디서도 그 유례를 찾아보기 힘든 귀중한 역사 기록물이다. 국보로 지정되었으며, 1997년 유네스코 지정 ‘세계유산’으로 등재되었다.

전주 경기전 입구

전주 경기전 입구

경기전 실록각

『조선왕조실록』은 전란과 화마를 피하려 전국 4곳의 사고史庫에 보관했다. 1592년 임진왜란 당시 실록을 보관 중이던 전국 4곳 사고史庫 중 성주, 충주, 춘추관 사고가 전소되고 ‘전주사고’마저 위험에 처하자, 정읍 선비 안의安義 손홍록孫弘祿과 경기전 참봉 오희길吳希吉 등이 지켜냈다.

1592년 6월 일본군이 금산에 침입했다는 소식을 듣고 사재를 들여 『태조실록』부터 『명종실록』까지 13대의 실록과 기타 소장 도서들을 정읍 내장산으로 옮겼다. 안의 64세, 손홍록 56세였다. 이안 소식을 듣고 달려온 영은사(현 내장사) 희묵 스님과 무사 김홍무, 이름 없는 사당패에 이르기까지 자발적으로 나선 일백여 명이다.(사진-태조 영정)

안의와 손홍록이 실록을 옮겨와 지킨 일 년여 동안 내용을 기록한 책자인 『임계기사壬癸記事』의 「수직상체일기守直相遞日記」에 의하면 안의·손홍록이 함께 지킨 날이 53일, 안의 혼자 지킨 날이 174일, 손홍록 혼자 지킨 날이 143일이다. 안의 손홍록은 지행일치知行一致를 주창한 유학자 일재一齋 이항李恒의 제자들이다. 영남에 남명南冥 조식曺植이 있었다면 호남에 일재 이항이 있었다. 『임계기사壬癸記事』 「수직상체일기守直相遞日記」는 지방유형문화재로 지정되었다.

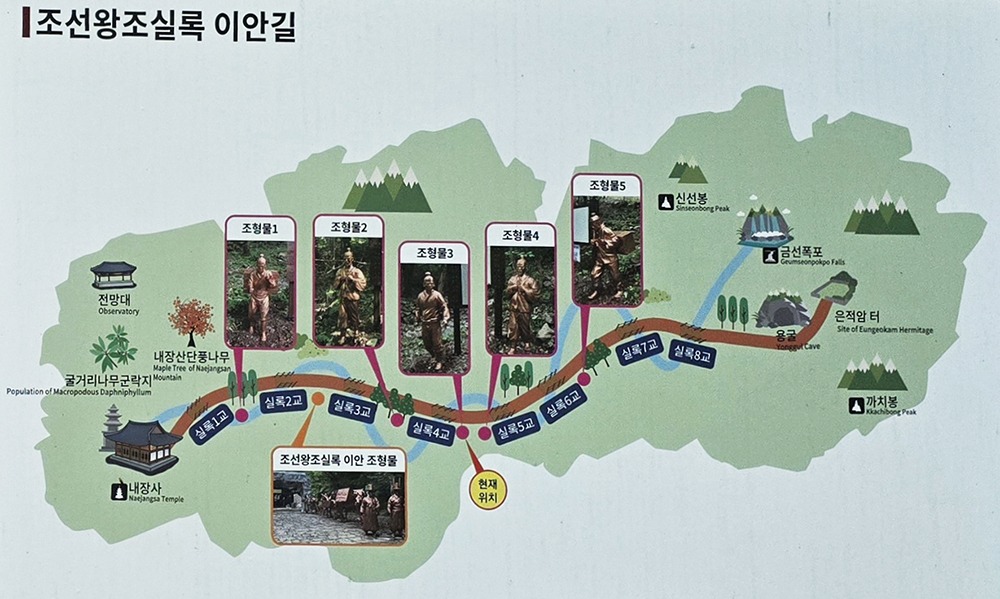

1592년 6월 22일 실록을 내장산 은봉암으로 옮기고, 7월 1일 태조어진을 용굴암으로 옮겼으며, 다시 7월 14일 실록을 은봉암에서 비래암으로 옮기고, 9월 28일 태조어진도 비래암으로 옮겼다. 1593년 7월 9일 내장산을 떠나 정읍현으로 옮겼다. 당시 전주사고에 보관 중이던 실록을 이안할 장소로 부안 내변산도 거론되었다고 한다. 그러나 지명에 내장內藏이 괜히 붙여졌겠는가. 소쿠리 형상인 안 內 숨길 藏, 꼭꼭 숨겨 지켜냈다.(사진-이안도)

이러한 역사적 의의와 중요성을 널리 알리고 국가 유산을 후대에 전승한 그 높은 정신을 이어받고자 문화재청은 6월 22일을 ‘국가유산 지킴이 날’로 제정했다. 이안 길은 백사십여 리다. 전주 경기전에서 정읍까지 대략 40km, 정읍에서 내장사 16km, 내장사에서 용굴암까지 1.5km다.

용굴암

용굴암

길은 수단이고 목적이고 목표다. 방법이고 이상이고 꿈이며 도리다. 사람에 따라선, 때에 따라선 수단이어야 할 길이 목적이 되기도 하고, 목적이어야 할 길이 목표가 되기도 한다. 목숨을 내놓지 않으면 불가능한 길을 위해 자신의 전부를 조건 없이 내놓는 사람이 있고, 남이 낸 길에 무임승차 하거니 이름을 가로챈 경우도 허다하다.

극지를, 오지를 정복하는 일만이 큰 길이 아니다. 저 우주에 가거나 우주의 비밀을 캐는 일만이 위대한 길은 아닐 터다. 겨우 두 자 남짓 작은 한 걸음이, 뜻을 함께한 단 몇 사람의 걸음이 영원불멸의 길이 된 경우도 있다. 역사도 하나의 길이 분명하다. 과거에서 현재로 이어지고 또 오늘에서 내일로 가야 하기 때문이다. 단순히 잇고 이어지는 게 아니라 사람의 도리, 세상의 이치에 맞아야 하며 실수는 되풀이되지 않아야 하기 때문이다.

소실된 내장사 대웅전 터

소실된 내장사 대웅전 터

내장사를 끼고 돈다. 년 전 한 승려가 불을 질러 전소해 버린 대웅전 터가 비닐막으로 가려져 있다. 흔적 없이 타버린 대웅전은 또 얼마나 많은 시간과 공력이 들여야 옛 모습을 되찾을지. 내장은 깊다. 골이 깊어 쉽게 접근할 수 없어 이곳에 《조선왕조실록》을 옮겼으리라. 길이 다듬어진 오늘도 숨이 턱에 차는데, 없는 길을 만들어 가며 60여 궤짝을 지고 오른 그 길은 얼마나 멀고 험했을까, 절로 숙연해진다.

안의 손홍록 배향-남천사

안의 손홍록 배향-남천사

내장사에서 용굴암에 이르는 오리 계곡 길에 보라 산수국이 흐드러(?)졌다. 그늘에 가려진 보라는 비색이었다. 무언가 입밖에 발설할 수 없는 사연이 있는 것만 같았다. 이름 모를 산새도 앞뒤로 붙으며 어두운 내 귀로는 알아들을 수 없는 말을 뭐라 지저귀었다. 계곡 곳곳과 용굴암 안에 가득한 돌탑이 『조선왕조실록』을 전란에서 지켜낸 그분들의 높은 뜻을 기리고, 또 그 뜻을 계승해야 할 오늘 우리의 다짐인 듯했다.

조선왕조실록이안행사 재현

조선왕조실록이안행사 재현

Copyright © 한국문화예술신문'통' 기사 무단전재 및 재배포 금지

댓글목록0