축축한 날엔 30번 국도

안성덕의 길·1

본문

30번 국도

길을 간다. “길은 우리를 앞으로만 내몬다. 오직 목표를 향해 가장 짧은 거리를 가장 짧은 시간에 가도록 채찍질해 댄다”고 OF 볼로우가 말했다. 마음이 몸을 앞질러 가니 자꾸만 발길이 꼬인다. 갈팡질팡 삶의 길을 잃고 길 위에 선다. 라싸를 찾아가는 티베트의 오체투지 승려처럼은 말고, 800km를 가는 산티아고 순례자처럼은 말고, 이웃집 마실 가듯 길 따라 길을 간다.

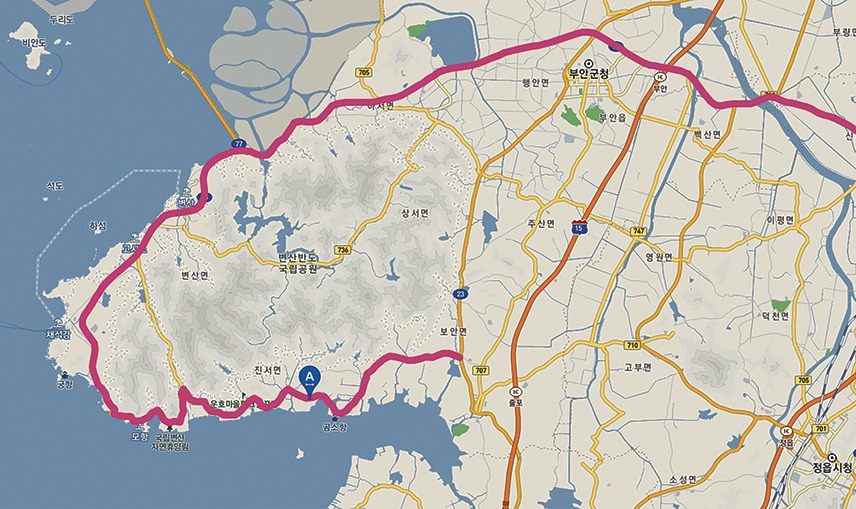

찌푸린 30번 국도, 영전 네거리에서 시작하기로 한다. 작당(雀堂)마을 까치 부부는 올봄 새 식구를 몇이나 늘였는지 물어보리라. 저 멀리 수평선 끝에 그새 못 보던 새길이 생겼는지 둘러보리라. 내소사 꽃살문은 아직도 활짝 붉은지 눈 크게 뜨리라.

영전네거리

영전 네거리, 종점인가 시발점인가? 오고 가려는 게 길이니 종점이 곧 시발점이겠다. 재촉하지 말고 오른편에 내변산 국립공원 산자락을 끼고 왼편으론 해안을 돌며 넉넉히 해찰하리라. 이름 모를 들꽃을 만나면 이름을 캐물으리라. 사우나실에서 말고 땀 빼본 지가 언제였던가. 발바닥 부르트게 걸어 본 적 언제였던가. 파도 소리, 솔바람 소리, 새소리 귀담아 본 적 언제였던가.

곰소 염전

곰소 염전이다. 소문난 천일염 생산지다. 앨빈 토플러는 소금을 ‘제1의 맛’이라 했다. 그 옛날 어머니도 손님상을 들이시며 “간이나 맞을지요?” 하시지 않았던가. 바닷물을 끌어들여 병풍처럼 둘러선 능가산 청풍으로, 곰소만을 건너온 햇발로 만든 소금이니, 소금 아니라 황금이겠다. 오월 송홧가루 내려앉은 송화염을 으뜸 중의 으뜸으로 친단다. 칠월 땡볕에 내 이마에도 소금이 쓸린다.

곰소시장 풀치

새끼.갈치를 염장하여.엮어 말린 풀치, 곰소는 풀치다. 구이도 조림도 일품이다. 바싹 말린 것은 꾸덕꾸덕 쫀득하고, 반 말림은 부드럽다. 젓갈 밥상에 풀치로 채운 배, 부채표 까스활명수로 삭인다. 한 줌 소금은 썩어 버릴 것들을 삭혀 게미 들게 한다. 토플러의 ‘제3의 맛’인 발효, 최고의 소금이 있으니 젓갈이 소문난 건 당연한 일이겠다. 풀풀 풋내 나는 나, 숨 안 죽어 푸석거리기만 하는 나도 송화소금 한 둘금 둘러야겠다.

솔섬_제한속도, 신호등

세월이 쏜살같다. 올림픽 양궁 경기를 보다 알았다, 시위를 떠난 살의 속도는 시속 200km를 넘는다. 빠름이 미덕인 줄만 알았는데 과속하지 말란다. 브레이크 없는 자동차는 없다. 브레이크는 차를 붙들지만, 안전하게 빠르게 더 멀리 가기 위한 한 방편이다. 시동도 브레이크를 밟고 걸어야 한다. 오늘의 내 해찰도 터덕거리지 않고 씽씽 달리려는 까닭이다.

내소사 전나무숲길

내소사 일주문 전나무 숲길, 흙길이다. 날것이라는 말 아니랴. 맨발로 걷는다. 대웅전 꽃살이 눈에 든다. 사찰 꽃살문 중 제일이라던가? 끌과 망치로 연과 모란과 국화를 피워낸 목공의 손바닥에도 피 꽃 붉게 피었을 것이다. 숲속 새소리, 세상에 새가 이렇게나 많은 줄 몰랐다. 아무도 걸어간 흔적 없는 새벽 전나무숲길을 걸어보고 싶다. 몰아치는 일상에 쉼표 하나 찍듯, 사나흘 절집에 눌러앉고 싶다.

해안 구불길

길을 떠나려거든 눈썹도 떼어놓고 가라 했건만, 데려온 마음이 무겁다. 채석강 절벽에 경전이 저렇게나 많은데 엉뚱한 데서 말씀을 구했다. 남들은 다 거저 가는 인생길, 나 혼자만 신화 속 시지프스처럼 매일 산꼭대기로 바위를 밀어 올리느라 죽을 맛이다. 철썩철썩 서책이 젖는다. 직선이 언제나 빠른 길은 아닐 터, 채석강 서가에서 두어 권 뽑아 들고 한나절 목침으로나 삼아야겠다. 등대길 방파제 양편에 나란하던 해삼, 멍게 안주에 잔 소주 팔던 노점이 그립다.

새만금 제방길

길은 할인도 없고 덤도 없다고 카프카가 말했다. 핑계 대지 말고 재촉도 말고 내 길 뚜벅뚜벅 걸어갈 일이다. 백 리쯤 30번 국도를 따라왔다. 윤동주의 「길」을 외워본다. “길은 아침에서 저녁으로/저녁에서 아침으로 통했습니다.//돌담을 더듬어 눈물 짓다/쳐다보면 하늘은 부끄럽게 푸릅니다.//풀 한 포기 없는 이 길을 걷는 것은/담 저쪽에 내가 남아있는 까닭이고,//내가 사는 것은, 다만,/잃은 것을 찾는 까닭입니다.” 소설가 윤대녕도 비 내리는 날엔 30번 국도에 서 있고 싶다고 했다. 더 따라가지 않으마, 바닷길을 막아 사람의 길을 낸 새만금 방조제쯤에서 놓아준다. 길 따라오는 사이 활짝 날이 갰다.

채석강

채석강

Copyright © 한국문화예술신문'통' 기사 무단전재 및 재배포 금지

댓글목록0