삶의 체험을 그림으로 승화시킨 개념미술 작가, 백공 백용인

-인터뷰어 : 강수 시인

본문

백공 백용인

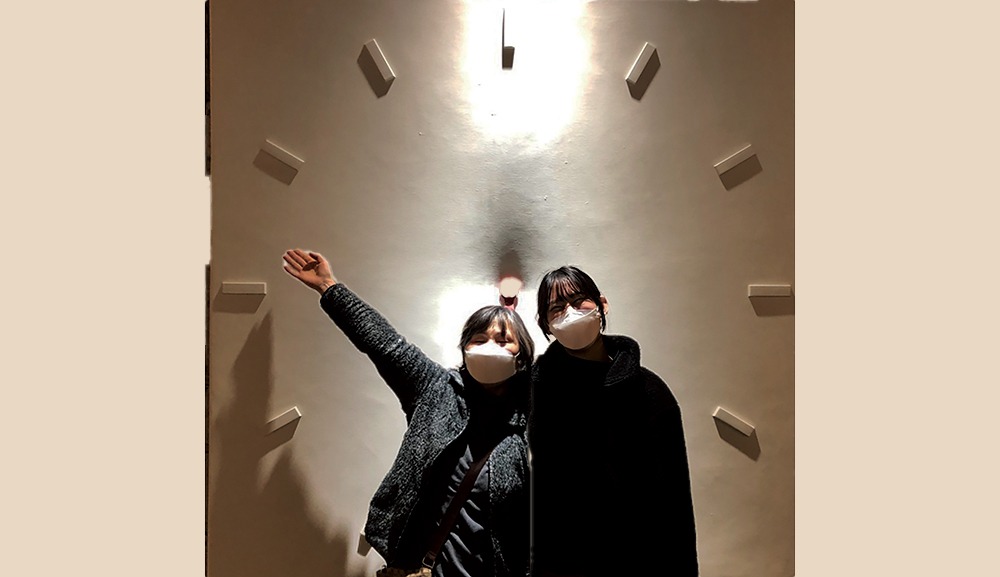

1959년 출생. 장르/개념미술. 학력/서울과학기술대학교 시각디자인학과. 전시경력/공공미술-2020 구리시 시간갤러리, 2024년 12월-삼성동COEX 서울아트쇼, 2024년11월-BaekGong Gallery by KOREA TOUCHE 개관전 등 개인전 11회, 그룹전 40여회, 국내 및 해외 아트페어 17여회.

강수 :코리아포일 이두인 대표님의 후원으로 상설 개인갤러리를 개관하게 되었다는 소식을 들었습니다. 소감이 어떠세요?

백용인 작가 :저에게는 엄청난 영광이죠. 이두인 대표님의 예술에 대한 열린 마인드와 예술에 대한 애정에 깊은 존경과 감사의 마음을 갖고 있습니다.

강수 :이두인 대표님은 어떤 계기로 백용인 작가에게 상설갤러리를 기증하신 건가요?

이두인 대표 :이태리 밀라노 성당에서 ‘최후의 만찬’을 볼 기회가 있었어요. 그런데 멀리서 봐야 하고 사진도 찍지 못하게끔 하는데, 흐릿하고 잘 보이지 않아서 감동이 별로였어요. 그때부터 그림을 소유하고 싶은 욕구가 나도 모르게 생겼나 봐요. 그러던 참에 백용인 작가 전시회에 갈 기회가 있었어요. 그때 그림 경매를 하더라구요. 그때 ‘야, 한 작품 내가 소장해야지’ 하는 생각이 들어서 70번을 도전해서 70만원을 주고 그림을 구매하게 되었죠. 그게 너무 기쁘더라구요. 그리고 다시 두 작품은 구매를 했고. 그렇게 하면서 그림에 재미를 붙이게 되었어요. 그러다가 내 사무실 근처에 갤러리를 만들어 두면 어떨까하는 생각이 들어서 백용인 작가께 여쭤봤죠. 그랬더니 흔쾌히 승낙을 하시면서 백용인 작가 전용 상설갤러리가 만들어지게 되었어요.

강수 :갤러리를 오픈하고 나서, 보람도 있으셨겠어요.

이두인 대표 : 그림을 통해 일종의 만족감을 갖게 되고 삶의 보람을 느끼고 희열을 느끼게 되더군요. 경제적 부유함보다 훨씬 고차원적인 부유함을 누리고 있다고 생각됩니다. 중견기업을 하는 친구들이 저를 부러워합니다. 외국 바이어들이 오면, 여기서 정신적 치유 체험을 하고 가니까, 회사 이미지도 좋아지고.

백용인 작가 :이 대표님이 저의 작품을 선택해 준다는 것은 의미가 큽니다. 제 작품이 대중성이 큰 작품이 아닌데도, 이 대표께서 선택해 주셨다는 거에 대해 큰 자부심을 갖고 있어요.

강수 :선생님이 그림을 통해 추구하는 개념은 무엇인가요?

백용인 작가 :저는 그림을 통해 제 삶의 실존적 요소를 찾고 있어요. 일종의 자아찾기 과정이라고 할 수 있어요. 그 끊임없는 사색의 결과를 그림으로 그려내고 있는 것이죠.

강수 :선생님이 지금까지 살아온 삶의 궤적을 정면으로, 실존적으로 응시하고자 하는 철학이 이 그림들에 투사된 것이군요?

백용인 작가 :어렸을 때에 무척 가난했었어요. 그래서 실존적 문제는 가난이었어요. 그때 내가 무언가를 책임지고 살 능력도 없다는 생각을 했어요. 늘 그 버거운 삶에 대한 문제를 탐구하다 보니 기존 미술 장르를 벗어난 그런 것들이 만들어진 것 같아요.

강수 :삶의 불안을 그림으로 승화시키신 거네요.

백용인 작가 :그렇게 볼 수도 있죠. 불안, 고독…… 어떤 무게감. 이런 것들이 저의 트라우마라고 볼 수가 있죠. 그 트라우마를 그림으로 해소하는 것이죠.

강수 : 선생님 인생의 굴곡이 그림에 반영되어 있는 것 같네요.

백용인 작가 :미국 화장품 회사 한국 지사 대표로 한 25년 생활하면서 살았죠. 이렇게 돈을 벌어도 크게 기쁘지도 않고. 무엇인가에 갇혀 있다는 느낌이 들어서 힘들었어요. 거기에서 벗어나고 싶었어요. 그래서 이 작품을 해야 된다는 마음을 늘 가지고 생활을 했죠. 저는 늘 화가라고 생각하고 살았어요. 40세 무렵 작업한 작품이 하나 있는데, 그 작품을 해놓고 더 이상 나가지 못 했고, 그렇게 20년이 흘러온 거죠.

50대 중반에는 갑자기 경제활동이 끊어졌어요. 그때 가장 잘 할 수 있는 게 육체 노동이라는 판단이 섰고, 그래서 일용직 노동자 생활을 시작했죠. 처음 간 데가 울산 현대조선소인데, 거기서 배 밑바닥을 한번 기어보기도 하고.

그때부터 미술 작업을 시작하게 된 거죠. 조선소에서 하루 일과를 끝나고 할 일이 없었어요. 그때 제가 작품을 한 게 모바일에다가 그리기 시작했죠. 그게 에세이 드로잉Essay Drawings이에요. 그때 제가 흘렸던 눈물들이죠.

강수 :작품이 새롭게 느껴지네요. ‘보조개 캠퍼스’라는 개념은 어떻게 만들어진 것인가요?

백용인 작가 :일용직 노동자 시절에 연못이라는 화두를 마음에 새기고 있었는데, ‘물의 깊이는 보이는 것보다 깊다. 사람의 마음도 그렇다’라는 명제가 떠오르는 거에요. 그렇게 가슴에 품고 있던 중에, 코로나 유행 전 해, 7월 1일 새벽 4시에 눈이 딱 떠지면서 ‘아, 이거구나.’하고 보조개 캠퍼스 이미지가 떠올라 작업을 하니까 되더라고요. 그래서 오전 내내 그 작업만 해서 완성하고는 환호성을 질렀죠.

강수 :백공이라는 호는 어떤 의미를 담고 있나요?

백용인 작가 :나의 정체성을 압축한 단어가 필요했던 거죠. 우연히 ‘장인 공工자’가 눈에 들어왔어요. 그런데 나는 기술을 연마하는 사람은 아니거든요. 그래서 ‘공工자’의 중간 획의 내림 부분을 ‘사람 인人’자로 바꾼 거에요. 살아간다는 것은 삶과 죽음의 경계까지 나의 생각을 소비하는 과정이라고 생각해요. 그래서 생각하는 생각을 소비하다는 의미의 ‘공’자로 만들고, 삶과 죽음의 경계에 대한 부분을 이 글자로 표현하려고 한 거에요.

강수 :선생님의 그림세계를 관통하는 철학적 개념을 공니즘GongNism이라고 규정하셨던데, 그런 의미가 함축되어 있는 거군요.

백용인 작가 :‘-ism’이라는 말을 쓰면 쉬운데, 뭔가 아쉬워요. 우리말의 ‘나’와 ‘너’라는 단어의 ‘ㄴ(n)’을 넣으면, ‘-이즘’이라는 권위주의적이고 억압적인 뉘앙스를 벗어나면서도 나만의 메시지를 담은 단어가 되겠더라구요. 그것을 통해, ‘최소한의 공존’이라는 메시지를 던지고 싶었어요. 공니즘GongNism에서 ‘N’이라는 음소는 ‘나’와 ‘너’라는 단어에서 차용한 것이고, 공Gong은 ‘숫자 0’ 즉 ‘아무것도 없는 상태’, ‘비워냄’, 그리고 동시에 무한無限을 의미합니다. 그러니까, ‘나와 너의 차이와 거리를 좁힌다’는 의미입니다. 화해와 통합의 메시지지요.

강수 :그 메시지가 ‘보조개 캠퍼스’에 함축되어 있는 거군요.

백용인 작가 :이 작품을 보면, 역설적인 이미지이죠. 가운데 점으로 모이면서도, 다시 바깥으로 터져 나오는 것 같은 느낌이 들죠. 내면으로의 집중과 그것이 극한으로 압축된 다음, 다시 외부로 확산되면서 화해와 공존 추구라는 이중적 의미가 담겨있는 거에요. 개인적 모색이 끝났으면, 그것을 바탕으로 타인을 포용할 수 있어야 하잖아요. 그래야 현대인의 가장 큰 문제인 ‘고독’과 ‘단절’을 극복할 수 있다는 것이죠. 작년 개인전을 계기로 공니즘이라는 공익적 개념을 완성하는 단계에 도달한 거죠.

보조개를 이루는 원 이미지도 상징적 의미가 있어요. 나와 타인이 똑같을 수는 없잖아요. 그래서 다투기도 하고 헤어지기도 하잖아요. 그런데 그걸 회전시켜 보면 다 원이잖아요. 너의 생각이나 나의 생각이 동심원으로 모아진다는 거죠.

거기에 색채 같은 것도 상황에 따라서 자꾸 바뀌고 움직입니다. 보조개 캠퍼스가 가운데가 오목하게 들어가 있기 때문에 물감을 칠했을 때, 흐름이 생기잖아요. 흐름. 그것은 우리의 생각이고 개념입니다. 나와 내 안의 생각이 서로 다르잖아요. 그 색깔들이 혼합되어 하나가 되는 거죠. 너와 나의 색깔이 혼합되어서 흐르는 거잖아요. 너와 나의 ‘최소한의 공존’. 그런 메시지죠. 관객들이 그러한 메시지를 느낄 수 있었으면 합니다.

강수 :‘일 잘 하는 사람’ 조형물은 어떤 의미를 지니고 있나요?

백용인 작가 :이 조형물은 주제가 아니고 부재예요. 바닥에서는 많은 변화가 일어나죠. 모래를 깔 수도 있고, 모래 위에 동전을 던져 놓을 수도 있고, 아니면 돌을 던져 놓을 수도 있고 물 위에 띄울 수도 있고 잔디밭을 넣을 수도 있고. 이 조형물을 통해 그 바닥 이야기를 하고 싶은 거죠. 그 바닥을 우리 삶의 터전이라고 볼 수도 있는 거죠. 이 조형물은 그 바닥을 들여다보면서 뭔가를 찾고 있어요. 들여다보고 탐구하는 거지요. 그런 의미에서 이 작품을 보는 모든 사람을 은유적으로 상징하는 것이죠. 모든 사람들이 자기만의 것을 찾아내기 위한 여정을 보여주는 것이죠.

강수 :선생님 말씀을 들으면서, 선생님 작품 하나 하나가 우리가 걸어온 인생 내력을 함축하고 있다는 깨달음을 얻었습니다. 그림을 바라보는 새로운 시각을 갖게 해 주셔서 감사합니다.

Copyright © 한국문화예술신문'통' 기사 무단전재 및 재배포 금지

댓글목록0